今年も無事稲刈りを始めることができました。

まずはじめに、何はともあれ

大自然の恵みに感謝の気持ちでいっぱいです。

就農8年目、米作り6回目。

毎年思いますがあっ!という間。

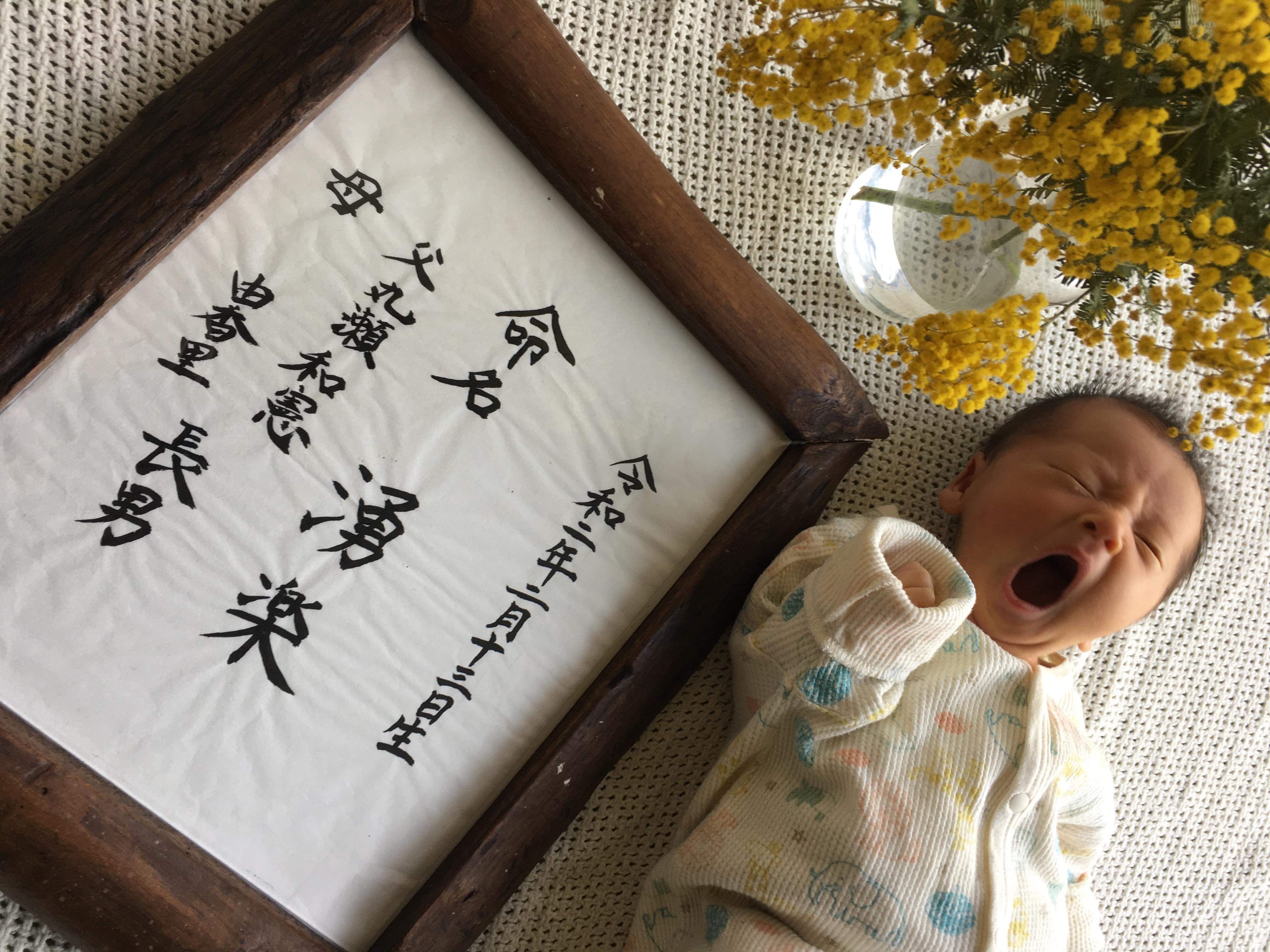

気づけば35歳、2児の父に。

今年はコロナの猛威と人間社会の大混乱により、

私たちは未来について今一度考える機会をもらいました。

振り返ると、農家を志すきっかけはフィレンツェに住んでいた時にありました。地元経済に対する暴動、就職難といった状況下、鞄づくりに打ち込む日々の中、「もっと、多くの人を幸せにしたい!いのちに直接関わるものづくりがしたい!」と思った時に、出た答えが「農家」でした。

そして、無農薬かつ無肥料で育つ自然栽培の自立した野菜の姿に自身の姿を照らし、これが私の生きる道♪だと思ったの覚えています。さらに、炊いた米が自然に甘酒に発酵してしまうという空気中の天然菌と奏でる調和した自然栽培の世界観に一発KO。あの時のあの衝撃は今でも忘れることなく、あの日以来、トライ&エラーで突っ走ってきました。

家族が増え、仲間も農機具も借金も増えました。笑

あの調和した世界を母国鳥取で表現し、未来の選択肢の一つになるであろう実体を生むために米を主とする農作物と麹づくりの生産設備を整えてきました。この冬は、空気中より採取した天然の麹菌と戯れ(仕込み)がはじまります。

そんな僕たちは、語弊があるかもしれませんが、コロナのおかげ様で農作物の売上げが減少し、お店の休業が続きました。経営的には誠にピンチでしたが、自分たちが本当にしたい事、わくわくする事、子供のために何ができるのかとよく話し、 自分たちの道が新たに見えてきました。

じゃーん!

2022年春、ようちえんを開園することにしました。

田畑を基本のフィールドとした20人程度の小さな園にすることで、

一人一人の思いをカタチにできるゆったりとした時間の流れる場所にしたいなと妄想中。

野菜づくり、料理やお菓子づくり、、、

いのち喜ぶ時間を子供と大人が一緒になってデザインしていきたいです。

これから縁になる保育士や給食のおばちゃん方との出会いも楽しみ。

あああ!!!???

ようちえんの事はこの辺にして、笑

新米販売のお知らせなのでお米のことも少し。

さて、今年も皆様にお届けするのは、鳥取旭という約80年前に鳥取で誕生した品種です。鳥取旭は「おいしい米!」という事で、約30年間も県の奨励品種として県全土で広く栽培されていた特異な経歴をもつ品種です。

が、今では幻となってしまった品種です。

味の特徴は、適度なモチ感とさっぱり感に加え、一粒が大きいので食べ応えがあります。冷たいおむすびでもしっかり満足できるポテンシャルがあります。

長くなりましたが、

農家はまだ続けます!ご安心ください。

お米を通して様々な縁が結ばれ、深まっていくことを楽しみにしています。

みなさんの日々を生き抜く力となりますように愛と感謝を込めて。

丸瀬家の新米をどうぞ、よろしくお願い申し上げます!

◎新米販売のご案内◎

下記、丸瀬家の商店よりお買い求めください。

丸瀬家の商店HP

https://maruseke.theshop.jp

丸瀬 和憲